2021年3月1日,2020版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》发布会在京成功举行。此次会议由中国科学院心理研究所和社会科学文献出版社共同主办。

本书由中国科学院心理研究所科研团队完成,全书由总报告、分报告与专题报告三个部分组成。总报告基于2020年国民心理健康状况调查核心样本,对国民心理健康现状与趋势、服务需求状况进行了分析;分报告分别对科技工作者、医务工作者、广东地区产业工人、大学生进行了心理健康状况及影响因素的分析,并提出了有针对性的政策建议;专题报告对我国社会心理服务体系建设现状进行了分析和思考,并分别对不同年龄人群的心理健康状况进行了调查和分析。

总报告指出,2020年国民对心理健康状况的意识增强,表现乐观,需求多重,但地区和人群差异明显

总报告《2020年国民心理健康状况调查报告:现状、趋势与服务需求》对2020年国民心理健康现状与趋势、心理健康服务需求状况进行了调查与分析, 并与2008年国民心理健康状况调查结果进行对比,提出了维护和促进国民心理健康、提高心理健康素养水平的对策和建议。

2020年心理健康情况

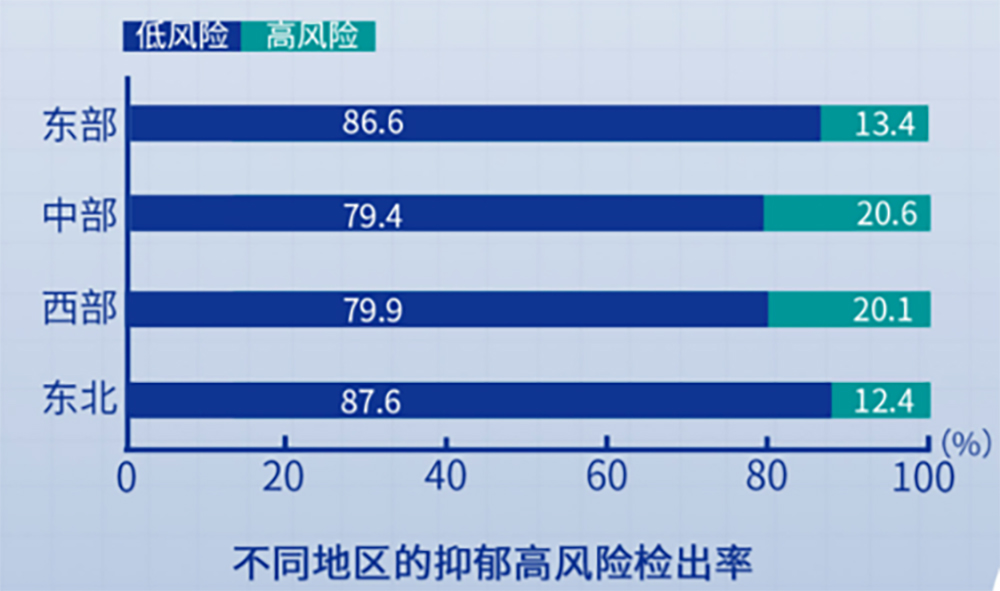

1.心理健康状况地区差异显著

结果发现,心理健康状况的地区差异仍然显著,东部地区人们的心理健康状况显著优于其他地区。以抑郁调查结果为例,东部地区的抑郁高风险检出率为13.4%,东北地区的检出率为12.4%,中部地区的检出率为20.6%,西部地区的检出率为20.1%。

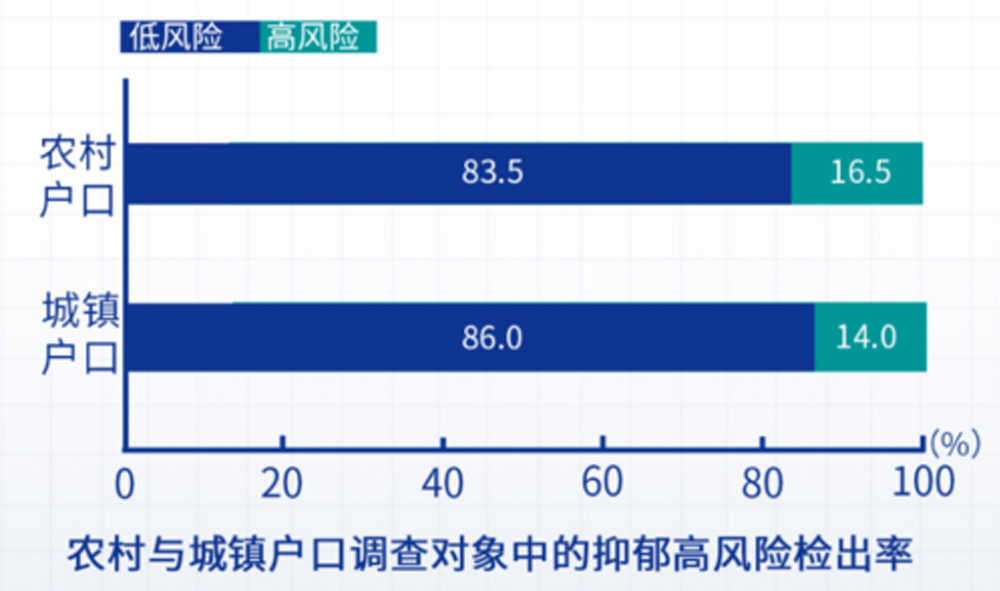

城市户籍人口的心理健康状况显著优于农村户籍人口,其中,低收入、低学历、无业/失业人群的心理健康问题更为突出。农村户口的抑郁检出率为16.5%,高于城镇户口的检出率14%。

2.不同户口、学历群体之间存在差异

对户口类型不同的调查对象进行分析,发现抑郁水平在统计上存在显著差异。农村户口人群中抑郁高风险的检出率为16.5%,略高于城镇户口的检出率14.0%。

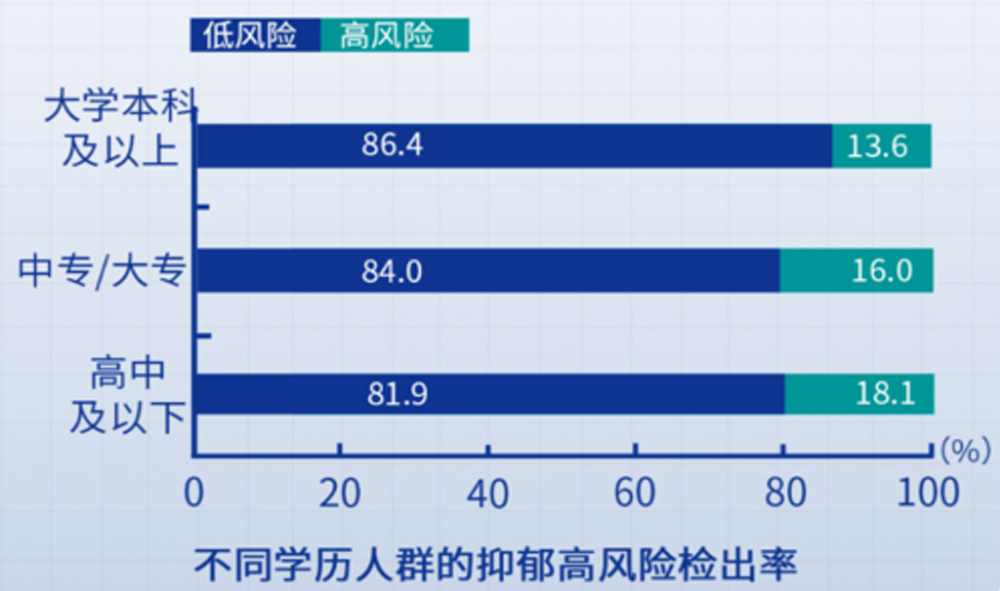

不同学历的调查对象在心理健康水平上也存在差异。以抑郁为例,大学本科及以上群体的抑郁高风险检出率为13.6%,中专/大专群体的检出率为16%,高中及以下群体的检出率为18.1%。

3.年龄差异显著

将调查对象划分为四个年龄段:18~24岁、25~34岁、35~44岁、45岁及以上。分析发现,年龄差异显著。随着年龄增大,以中国心理健康量表衡量的心理健康指数呈现逐年升高的趋势。25~34岁组与35~44岁组之间差异不显著,而18~25岁组的心理健康指数低于其他各年龄段,45岁及以上组高于其他各年龄段。抑郁水平则呈现随年龄增大而降低的趋势。这一结果提示,青年期的心理健康问题较为多发,需要重视青年心理健康问题的预防与干预。

心理健康蓝皮书还发布了关于青少年群体、科技工作者、医务工作者、留守儿童等群体详细的心理健康报告,如想了解,可购买蓝皮书获得全部报告。

十年变迁情况

2007年末至2008年初,中国科学院心理研究所国民心理健康状况研究小组进行了首次全国心理健康状况调查,其中包含成年人有效数据6720份。2020年调查在设计上采用了一部分与2008年调查完全一致的题目,以便进行跨年比较。

1.心理健康意识有所增强

心理健康意识体现为认识到心理健康工作的重要性。2020年调查中94.0%的调查对象认为心理健康工作是重要的,与2008年87.9%的占比相比,提高了6.1个百分点。

2.对未来心理健康状况表现乐观倾向

在预测未来5年心理健康状况的变化时,人们普遍表现出乐观的倾向,在评估预测周围的人未来5年的心理健康状况时,有50.2%的人认为未来会更好,有17.1%的人认为不变,有32.7%的人认为可能会变差,在评估自身的变化时更加积极,有67.9%的人认为自己在未来5年心理健康状况会变好,18.5%的人认为会不变,有13.6%的人认为会变差。

过去10年间,心理健康水平的地区差异可能有所扩大,东部地区的优势日益突出,而基于过去经验,东部地区调查对象也对未来的心理健康水平抱有更积极的预期。

3.心理健康知识的需求多重

调查询问人们需要哪方面的心理健康知识,并分析不同群体的需求特征。平均来说,人们会在七个领域中选择三个领域,意味着人们的心理健康知识需求是多重的,具体来看,选中率最高的是自我调节,大约七成调查对象选择了这个领域,提示着人们普遍意识到自己在维护心理健康中的责任与作用,希望提高自我调节的能力,选中率居第2位的是人际交往,大约六成调查对象,选择了此领域,提示着人们重视人际交往的满意度,希望增加这方面的知识和提高这方面的技能,值得注意的是,对心理疾病防治的选中率不足半数提示着,虽然人们重视对心理疾病的预防和治疗知识,但总的来说人们对这方面支持的主动获取动力不足。女性在各项心理健康知识需求上的选中率均高于男性,表现出更强的心理健康知识渴求。

不同年龄段调查对象的心理健康,知识需求表现出差异,年龄越低需求水平越高。这一年龄差异提示我们青年群体对心理健康知识有更强的需求,在心理健康科普工作中要侧重对青年群体的服务。

对策与建议

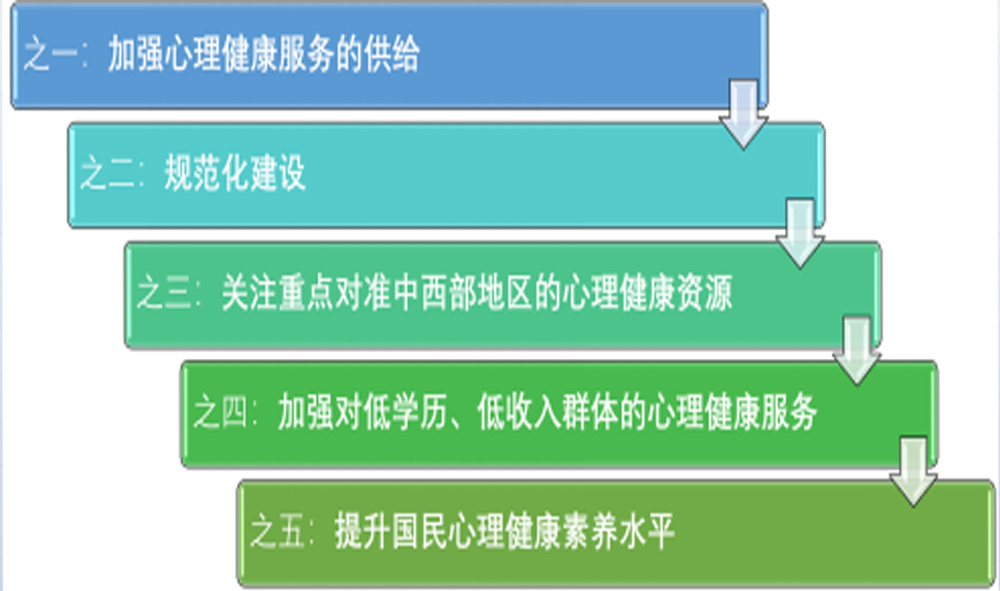

根据以上调查结果,《总报告》提出了维护和促进国民心理健康、提高心理健康素养水平的对策和建议,重中之重的建议是加强心理健康服务的便利性、针对性和服务质量的提高。

大学生的心理健康意识较强,具备一定的心理健康技能,但仍有待提高

大学生的心理健康,不仅影响着当前这个数量逐渐增加的群体,而且影响着未来人才的发展乃至国家的建设与发展。近年来大学生的抑郁、自杀等问题日益引发社会关注,2020年9月国家卫健委发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》,提出把抑郁症筛查纳入高中及高校学生的健康体检内容,更是将学生作为四大重点防治群体之一。因此,调查追踪大学生的心理健康状况,分析其现状与动态变化,探讨其影响因素,对于促进大学生的心理健康具有重要的参考价值。

本次调查针对大学生的心理健康现状、心理健康素养、心理健康服务需求及其满足程度设计了专项调查。调查大学生总人数为8446人,平均年龄为20.1岁,其中本科生3631人,大专生4816人;男性2941人,女性5494人,12人性别数据缺失。本次调查主要有以下发现。

1.大学生心理健康状况总体良好,但一定比例的抑郁、焦虑等问题不容忽视

本次调查结果显示,大学生中有18.5%有抑郁倾向,4.2%有抑郁高风险倾向;8.4%有焦虑倾向;睡眠不足的问题在大学生中比较普遍,43.8%的大学生表示最近一周中有几天睡眠不足,7.9%的大学生表示超过半数时间,而4.4%的大学生表示几乎每天都睡眠不足。针对较普遍的大学生睡眠不足问题,报告建议,学校和家长应加强睡眠健康的教育及其他健康生活方式的倡导、加强时间管理和自我控制等方面的技能培训,这些措施都有利于促进充足睡眠,维护长远的心理与生理健康。

大专生在抑郁水平、焦虑水平、睡眠质量、自评心理健康状况等方面的心理健康状况都好于本科生。报告还指出,大学生心理健康状况存在性别差异,其中本科女生的抑郁水平最高,显著高于全国平均水平,也高于本科男生、大专男生和大专女生这三个群体。抑郁是自杀的高危因素之一,随着抑郁水平的升高,自杀意念的出现比例显著上升。而在抑郁风险较高的群体中,自杀意念出现的比例较高。

报告建议,家长和老师要密切关注大学生的心理健康状况,特别是要主动识别和支持抑郁高风险群体,以防发生不可挽回的悲剧。高校在新生心理健康筛查和访谈的基础上,应针对存在抑郁隐患的学生提供良好的心理咨询尝试体验,增加学生在未来求助于心理咨询的可能性。与此同时,通过日常的心理健康自我检测及建议推送、通过提高高校教师与学生的抑郁问题识别能力、加强师生心理健康支持能力,有助于从多角度为一问题严重的学生提供主动支持。

2.大学生的心理健康意识较强,具备一定的心理健康技能,但仍有待提高

本次调查结果显示,大学生中心理健康意识较低、亟需提高的仅为4%,心理健康意识处于中等、有待进一步提升的为39%,而心理健康意识较强的为57%。本调查以情绪调控技能为代表来评估心理健康技能。情绪调控技能以情绪觉察为基础,并包括以人际支持、认知重评、转移注意三种方式。调查发现,60.8%的大学生至少拥有三种情绪调节方式中的一种,其中转移注意是大学生最主要的情绪调控方式。采用相关分析发现,利用人际支持是大学生最有效的情绪调控方式。由于大专生利用人际支持调控情绪的水平高于本科生,这也部分解释了前面发现的大专生心理健康水平高于本科生的结果。

针对这些调查结果,报告指出,应通过更多的宣传和科普活动提高大学生对心理健康重要性的理解。通过课程教育、团体活动、个体与小组咨询等形式提高这部分大学生的情绪调控技能,有助于预防未来可能出现的心理健康问题,改善大学生的情绪健康。

3.大学生的心理健康知识需求丰富,心理咨询需求的满足程度显著高于全国普通水平,但咨询的便利性仍需提高

本次调查结果显示,大学生对心理健康知识的需求丰富,排前三的依次是:人际交往、自我调节及职业指导。本科生的心理健康知识需求显著高于大专生。大学生中将近九成知道本校有心理健康中心为学生免费提供心理咨询,但仅有21.4%的大学生使用过心理咨询服务。对于校内心理咨询服务,分别有38.0%的本科和11.9%的大专生表示不便利。心理问题比较严重时,大学生更多采用校外心理咨询服务,究其原因一方面学生需要精神科医生、心理治疗师等更专业的治疗服务,另一方面,学生需要心理咨询的时间较长,也往往超过学校提供的限次。整体而言,大学生群体对于心理咨询服务的满意度高。

在心理健康知识方面,大学生的需求强烈,报告建议未来可针对大学生重视人际交往、自我调节和职业指导等方面的特点进一步针对性的提供课程。加强职业指导方面的心理服务工作也是促进高校心理健康教育工作从治“已病”向治“未病”、从治疗性向预防性的更积极的转变。此外,针对仍有部分学生觉得校内心理咨询服务便利性不够的问题,高校心理咨询中心可进一步开展调查,研究是哪些原因影响学生无法便利地获得心理咨询服务。对于学生的顾虑、病耻感等内因,应加强科学宣传;对于学校心理咨询中心人力不足、开设时间不足、预约流程不畅等情况,应从队伍建设、流程制度完善等方面逐步解决。

青少年心理健康知识掌握不足,心理健康技能运用需提高,家庭环境影响明显

我国青少年心理健康素养水平稳中有升,总达标率为14.24%(2018年全国居民调查基线水平约为12%)。结果表明,大多数青少年心理健康意识较好,能够重视心理健康,也初步具备了心理健康知识基础,平均能够对60%以上的心理健康知识做出正确回答。60%以上青少年能够初步使用一种情绪调节技能。当自己出现心理问题时,30%以上青少年肯定会找心理咨询师寻求帮助;当家人或朋友出现心理问题时,50%以上青少年肯定会找心理咨询师寻求帮助。这些均表明,我国青少年具有一定水平的心理健康素养。但是,报告中的研究结果也呈现出了一些问题,启示我们在将来心理健康促进工作中予以关注。

1.青少年心理健康知识是制约心理健康素养提升的短板

报告中指出,青少年对一部分心理健康知识题目的正确作答率很低。例如,题目“抑郁症服药好转后,可以自己一边逐渐减少药量一边观察”,作答正确的人数不足四分之一,这会对青少年的心理疾病治疗产生负面影响。再例如,题目“决定了要自杀的人是不会告诉别人的”的作答有近80%的人群都没有掌握。然而,现实生活中有自杀想法的人在自杀行为实施之前,几乎都经历过挣扎、犹豫、求救、失望,会有一些预警或求救信号,这是发现和预防自杀行为的机会。当人们不了解这一知识时,就可能会忽略身边人发出的预警或求救信号,从而错失挽救生命的机会。青少年心理健康知识结构的不平衡性,提示我们加强青少年心理健康知识科学普及的重要性,而且要针对青少年所面临的各种心理健康风险问题,多角度、多渠道地进行知识普及。

2.青少年心理健康技能的学习与运用值得关注

报告中指出,虽然半数以上青少年掌握一种以上基本情绪调节方法,但是更倾向于运用转移注意来解决困境。尽管人们对某件事情过分焦虑时,把注意力转移到令人放松的事情上可以有效缓解负性情绪,但是,这种方法适应的情境是有限的、暂时的,单一运用这种方法,并不利于真正克服焦虑。相对而言,认知重评和人际支持是更有效和更持久的情绪调节方法,然而,青少年们却运用相对不足。这启示我们,向青少年传授更多的预防与缓解情绪问题的技能,并加强在日常学习生活的实践运用,也许是促进青少年心理健康更为根本与长远的工作。

3.高年级阶段青少年的专业心理求助态度亟待重视

报告中指出,随着青少年年龄、年级的提高,专业心理求助态度逐渐变得消极,高中生的专业心理求助态度显著比初中生和小学生更消极。同时发现,青少年专业心理求助态度受抑郁的负性影响最大。这一发现警示我们:高中生面临着高考等很大的学业压力,是抑郁情绪等心理问题的高发期,这也可能导致他们求助态度更加消极。这种负性循环,将会加大青少年心理问题恶化、无法及时干预和治疗的风险。对此,一方面社会、学校和家庭应更为积极主动地开展心理健康服务工作,主动地关注他们的心理状况,主动地消解他们的认识误区和困扰,主动地帮助他们及早发现、识别和干预心理问题;另一方面,提示青少年心理健康素养要从低年级抓起,孩子们遇有心理问题时,越早向专业人员求助,越容易生成这种有效解决心理困扰的经验,到了高年级也会更愿意以专业求助的方式解决问题。

4.家庭环境对青少年心理健康素养的影响不容忽视

报告中指出,无论是青少年的心理健康知识,还是专业心理求助态度,都受到家庭因素的重要影响。父母的文化程度越低,青少年的心理健康知识水平越低。青少年在遇有自己、家人或朋友出现心理问题时,是否愿意寻求心理咨询师的帮助,受经济状况、父母之间关系影响很大。经济状况差,父母关系不好的家庭,青少年的专业心理求助态度也更消极。这些发现进一步提示我们,在关注青少年心理健康素养的同时,还要关注青少年所处的家庭环境,以及学校、社会环境的多重影响作用。提升孩子的心理健康素养,作为父母还要从改善夫妻关系、家庭环境等方面做起。

精彩目录

Ⅰ 总报告

1. 2020年国民心理健康状况调查报告: 现状、趋势与服务需求

Ⅱ 分报告

2. 2019年科技工作者心理健康状况调查报告

3. 2020年医务工作者心理健康状况调查报告

4. 2020年广东地区产业工人心理健康与生活满意度调查

5. 2020年大学生心理健康状况与需求

Ⅲ 专题报告

6. 2019年中国社会心理服务体系建设状况调查报告

7. 2020年中国青少年心理健康素养现状

8. 农村贫困地区留守儿童心理健康状况

9. 2009年和2020年青少年心理健康状况的年际演变

10. 2009~2019年高校新生心理健康状况的变化趋势——以四所不同地区高校新生为例

11. 2019年研究生心理健康状况与影响因素——以中国科学院大学研究生为例

12. 老年人心理健康状况调查报告及干预建议——以北京市老年人为例